ITW & musique ••• Interview de Laureen Stoulig-Thinnes (Venerem)

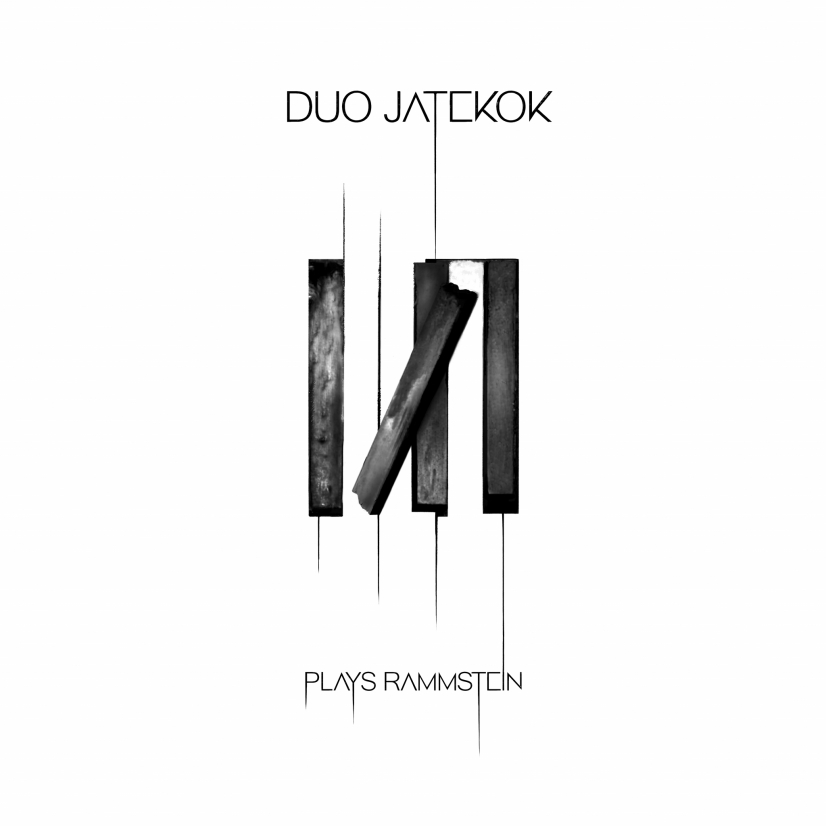

Rammstein en version classique par le Duo Jatekok

Adapter en version acoustique et classique Rammstein, le groupe de rock metal allemand le plus emblématique de la scène mondiale : voilà un projet qui ne pouvait qu’interloquer Bla Bla Blog. C’est le Duo Jatekok, formé par les pianistes Nairi Badal et Adélaïde Panaget, qui s’est attelé à la tâche.

À bien y réfléchir, le projet a du sens si l’on pense à l’intrusion de sons symphoniques chez Rammstein ("Mein Herz Brennt" ou "Ohne Dich"). De plus, les fans du groupe allemand savent que les deux pianistes assurent depuis 2017 leur première partie. Ce pont entre deux courants musicaux, a priori aussi antinomiques que le metal et le classique, est à saluer. Le résultat est ce Duo Jatekok plays Rammstein, un passionnant album de reprises qui sort cette semaine. Un opus qui ravira autant les fans du groupe de rock que les familiers du classique – deux mondes qui peuvent d’ailleurs parfois se confondre.

Précisons aussi que le Duo Jatekok est l’auteur de trois enregistrements classiques et contemporains. Le premier, Danses, rassemble des œuvres de Grieg, Barber, Ravel et Borodine et le deuxième, Boys, propose des créations de trois hommes – comme son nom l’indique : Poulenc et sa sonate pour deux pianos, Points on Jazz de Dave Brubeck et trois pièces de Baptiste Trotignon.

Impertinentes, précises et virtuoses, Nairi Badal et Adélaïde Panaget adaptent donc cette fois Rammstein pour leur nouvel enregistrement, à travers des revisites balayant toute la carrière du groupe, depuis leur premier album Herzeleid ("Seemann") jusqu’au Rammstein 2019 ("Puppe", "Diamant"), en passant par le fameux Sehnsucht de 1997 ("Klavier", "Engel") ou Mutter ("Mutter", "Mein Herz Brennt") en 2001.

Les musiciennes du Duo Jatekok étincellent dans ce projet instrumental (il manque évidemment, dans ces reprises, le texte des morceaux, que l'auditeur pourra retrouver dans les albums originaux ou live), projet qui séduira autant les fans de du groupe aux guitares lance-flammes qu’il interpellera les habitués du classique – qui pourront y trouver une porte d’entrée vers un des groupes les plus célèbres de la scène metal internationale.

Ce projet séduira autant les fans de du groupe aux guitares lance-flammes qu’il interpellera les habitués du classique

La sonorité brute de Rammstein laisse place dans cet opus à une facture classique ou néoclassique, à l’image du fameux "Engel". Le duo met en valeur l’écriture harmonique et mélodique que l’interprétation originale très rock de Rammstein efface pour le moins.

Nairi Badal et Adélaïde Panaget entendent pour autant respecter l’esprit de Rammstein, que ce soit l’insouciance inquiétante de "Puppe" avec ces explosions de sons pianistiques, la puissance sombre de "Mein Herz Brennt" ou la ballade "Ohne Dich", une des chansons phares du répertoire de Rammstein sur le deuil, la mort et la solitude.

L’inquiétant "Klavier" est, quant à lui, peuplé de fantômes, de portes ouvertes sur le mystère et d’une étrange pianiste. Les musiciennes de Duo Jatekok en font une lecture très contemporaine, onirique, mais non sans ce rythme dingue, servi par leur virtuosité remarquable.

"Frühling in Paris" est à saluer comme une superbe composition sur le souvenir d’une histoire d’amour ("Oh non je ne regrette rien / Wenn ich ihre Haut verließ / Der Frühling blutet in Paris"), l’un des plus beaux morceaux de album, lumineux et au souffle romanesque incroyable. Le titre est habité d’éclairs mélancoliques, à la tristesse insondable. L’influence d’Edith Piaf est évidente dans ce qui sonne comme un hymne à la France.

"Mutter", lui, démarre doucement avant de trouver une puissance assez fidèle à Rammstein. Nairi Badal et Adélaïde Panaget font de ce morceau en hommage aux mères un bouleversant chant mêlant les regrets et la rancœur. Parlons aussi de "Diamant", sorti en 2019, qui a droit aussi à une revisite. Cette histoire d’amour toxique devient une ballade romantique très fidèle au titre original tout en retenue, mais son sans trouvailles sonores ni ce romantisme noir singulièrement plus présent dans cette version que dans l’original.

Le morceau "Ausländer", inspiré par Prokofiev, parle de la découverte de l’étranger et de l’étrangère ("Ich bin Ausländer / Mi amore, mon chéri"). Le Duo Jatekok en fait une fantaisie plus romantique, mais tout aussi légère. Romantisme aussi, mais cette fois sombre, avec l’étonnante et bouleversante adaptation de "Seemann", un chant funèbre que les fans de Rammstein connaissent bien.

L’album se termine avec "Sonne", tout aussi classique, adapté comme une marche lente et douloureuse, à l’image de l’œuvre originale, avec ces éclairs jazz qui en font un étourdissant voyage musical.

Duo Jatekok plays Rammstein, Vertigo, 2022, sortie en mai 2022

https://duojatekok.com

https://www.facebook.com/DuoJatekokOfficiel

https://www.instagram.com/duojatekok

http://www.rammstein.com

https://www.rammsteinworld.com

Voir aussi : "No Dames, no drames"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !