Musique ••• Contemporain & classique ••• Marion Frère, Originelles

Shakespearien Monteverdi

Si Monteverdi n’est pas le créateur de l’opéra, il en a en tout été le premier grand compositeur et celui qui a posé les bases de ce genre pour plusieurs siècles.

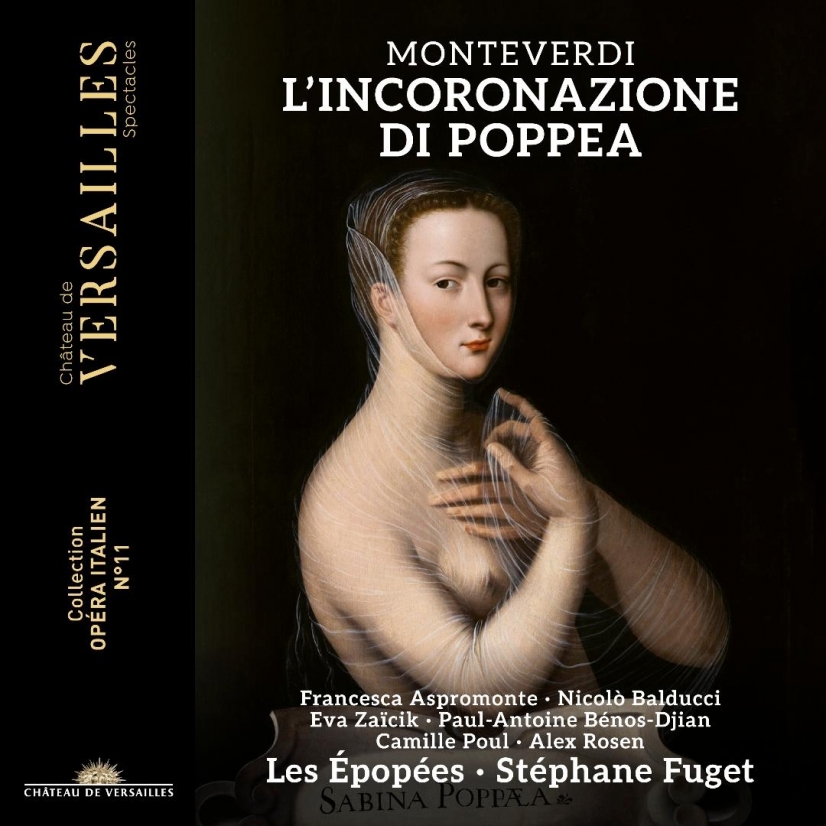

Le Couronnement de Poppée, écrit sur un livret de Giovanni Francesco Busenello d'après Les Annales de Tacite, a été créé à Venise en 1643, quelques mois avant la mort du maître italien. Il s’agit donc de son quatrième et dernier opéra – sans compter ses autres œuvres perdues. L’ensemble Les Épopées a mis en musique une nouvelle version de L’Incoronazione di Poppea, sur une production du Château de Versailles.

Le Couronnement de Poppée marque un tournant pour le compositeur italien en ce qu’il campe son intrigue à partir de faits historiques, même s’ils ont été largement transformés, sinon fantasmés. On y trouve l’empereur Néron, son épouse légitime Octavie qu’il veut répudier au profit de sa maîtresse Poppée – finalement couronnée, comme le titre de l’opus l’indique –, sans oublier Sénèque, au cœur d’une intrigue dans l’intrigue. Ici, amour, philosophie et pouvoir viennent s’affronter, avec un seul vainqueur au bout du compte. Je ne vous dis pas lequel.

Au début du premier acte, Othon, amant de la belle Poppée, surprend une garde impériale au pied de chez elle. Il comprend que Néron est là, avec elle. À la déception de l’amoureux trahi, font écho les déclarations enflammées de la jeune femme et de l’empereur. L’auditeur ou l’auditrice sont témoins de leur pacte, Poppée n’étant pas la dernière à croire en son avenir brillant grâce à son amant d'empereur. Pendant ce temps, Octavie, l’épouse légitime, n’est pas dupe des infidélités de Néron. Doit-elle réagir, se venger ou trouver une consolation auprès d’un amant ? Et pourquoi Octavie n’utiliserait pas Othon ? Les nœuds de la vengeance se nouent autour de ces quatre personnages, force restant bien sûr à l’empereur. Quant au philosophe stoïcien, son sort semble être écrit à l’avance, comme le lui annonce la déesse Pallas Athéna.

Le Couronnement de Poppée n’est ni sage ni datée

Monteverdi a pris bien sûr de la liberté avec l’histoire pour cet opéra exceptionnel. Les personnages historiques sont prétextes à un théâtre musical autour de l'affrontement entre amour illégitime mais passionné et amour légal, avec la politique et la soif du pouvoir en arbitres. Le Couronnement de Poppée est une œuvre foisonnante, faisant se croiser les intrigues. Les enjeux politiques et les jalousies de pouvoir (Néron contre Sénèque) rencontrent les intrigues amoureuses (Néron et Poppée, bien sûr, mais aussi Drusilla et Othon). Ce drame ne s’interdit pas l’humour ni le sarcasme, à l’instar du duo des soldats (acte 1, scène 2). Le librettiste et le compositeur vont jusqu’à convoquer Athéna ou Mercure, dans la grande tradition des récits mythologiques. L’érotisme n’est pas non plus absent ("Comment as-tu trouvé, Seigneur, la nuit passée, les doux et suaves baisers de ma bouche ? (…) Et les rondeurs de ce sein ?", demande ainsi Poppée à son amant d’empereur" dans la scène 10 de l’acte 1).

Le dernier opéra de Monteverdi, qu’il achève à l’âge de 74 ans, est un univers à lui tout seul. Le théâtre chanté est tout aussi luxuriant musicalement : airs, recitar cantando (que l’on n’appelle pas encore "récitatifs"), madrigaux (la Renaissance n’est pas loin) et danses. Il y a du Shakespeare dans cet art de laisser la parole aux gens de la rue (les soldats de l’acte 1 ou le valet et la demoiselle dans l’acte 2, dans un duo poignant)

Voilà une belle "épopée" que nous propose l’ensemble dirigé par Stéphane Fuget qui nous plonge en plein XVIIe siècle. C’est baroque, c’est passionné et c’est tout aussi fidèle à l’esprit vénitien, la Cité des Doges ayant accueilli la première de L'Incoronazione di Poppea durant son carnaval de 1643. Pour cet enregistrement de l’opéra de Monteverdi, le contre-ténor Nicolò Balducci campe un Néron faussement doux et fragile, face à une Octavie vibrante de chagrin (Eva Zaïcik) et une Poppée passionnée jusqu’à l’excès (la formidable soprano Francesca Aspromonte). La figure imposante de Sénèque ne pouvait qu’être jouée par une basse puissante (Alex Rosen, en l’occurrence).

Le Couronnement de Poppée n’est ni sage ni datée. Œuvre sensuelle et dure, elle se veut aussi une réflexion autant qu’une démonstration sur la soif du pouvoir (que ce soit Néron et, bien sûr, Poppée ), son machiavélisme et sur les sentiments que l'on peut écraser sans vergogne. Il y a aussi cette place laissée à la philosophie stoïcienne et à l’annonce de la mort de Sénèque (Acte 2, scène 3).

Depuis les années 80, il est devenu inconcevable de ne pas proposer ces œuvres baroques autrement que sur instruments d’époque. Stéphane Fuguet propose ici une version des plus baroques, justement, où les excès et les fioritures, jusqu’aux interprétations théâtrales de Nicolò Balducci dans le rôle de Néron font de ce Couronnement de Poppée une savoureuse et néanmoins cruelle tragédie sur l’amour et la sagesse sacrifiées sur l’autel du pouvoir. Rien de nouveau, hélas, sous le soleil.

Claudio Monteverdi, L'Incoronazione di Poppea,

avec Francesca Aspromonte, Nicolò Balducci, Eva Zaïcik,

Paul-Antoine Bénos-Djian, Camille Poul, Alex Rosen,

Les Épopées, avec Stéphane Fuget à la direction, Château de Versailles, 2025

https://lesepopees.org/fr

https://www.facebook.com/LesEpopees

https://www.instagram.com/lesepopees

https://www.live-operaversailles.fr/lincoronazione-di-poppea

18 février : Concert Salle Gaveau - Stabat Mater, Pergolèse, Haendel, Porposa

Voir aussi : "Je rêvais d’un autre monde"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !