Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"

Marie Jaëll et ses amies

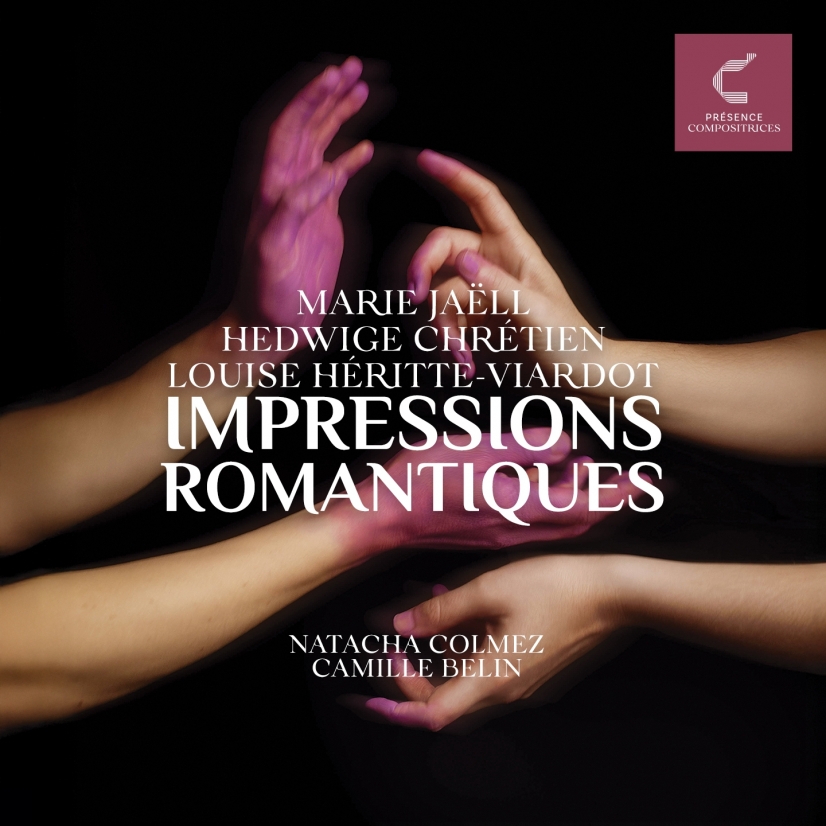

Trois compositrices sont mises à l’honneur dans ce programme musical proposé par Présences compositrices dont l’objectif est la redécouverte de compositrices talentueuses oubliées. Marie Jaëll – dont nous avions déjà parlé sur Bla Bla Blog – Hedwige Chrétien et Louise Héritte-Viardot sont proposées dans un programme de musique de chambre postromantique.

Commençons par Hedwige Chrétien (1859-1944). Son talent pour le solfège, l’harmonie et la composition est devenu évident dès ses jeunes années, avec de nombreux prix. Soyons lucides : pour les femmes musiciennes de cette époque, l’enseignement, plutôt que les concerts publics, est depuis longtemps une voie quasi obligatoire qu’elle choisit de suivre, avant de l’abandonner pour raisons de santé. Elle se consacre à la composition et écrit près de 250 pièces.

L’album proposé par le Duo Neria, avec Natacha Colmez-Collard au violoncelle et Camille Belin au piano, propose deux œuvres représentatives de cette musique française néo-romantique, à savoir un délicat lied (Soir d’automne). L’influence de César Franck est bien là, dans cette subtilité des vagues mélodiques et des émotions tout en retenue. On trouve cette même délicatesse dans ses Trois pièces pour violoncelle et piano. Camille Belin caresse les touches du piano lorsque les cordes de Natacha Colmez-Collard déploient de soyeuses lignes mélodiques (Sérénité). Plus étonnant encore l’est ce Chant du soir aux accents folkloriques. Il semble que l’auditeur ou l’auditrice soit propulsé dans l’intimité d’une soirée d’hiver au siècle dernier. La dernière pièce de cette œuvre est ce Chant Mystique, sobre, tout en recueillement mais aussi fort de lignes mélodiques laissant deviner l’extrême sensibilité d’Hedwige Chrétien que l’on découvre avec plaisir.

Marie Jaëll (1846-1922), de la même génération, commence à sortir de l’oubli et il est normal qu’elle soit présente dans cet opus. Franz Liszt a encouragé cette brillante musicienne, prodigieuse, perfectionniste et douée d’un grand lyrisme. Une romantique dans l’âme, comme le montre cette Sonate pour piano et violoncelle en la mineur, composée au départ – nous sommes en 1881 – pour piano seul. À l’écoute, l’influence des compositeurs romantiques allemands saute aux oreilles.

L’indifférence, donc. Injuste ? Oui !

Marie Jaëll fait alterner lignes mélodiques audacieuses et joueuses, ruptures de rythmes et expressivité (Allegro appasionato). À l’écoute en particulier du scintillant Presto, le Duo Neria prend un plaisir évident dans l’interprétation de cette sonate qui a fait dire à David Popper, le violoncelliste qui a créé avec Marie Jaëll cette œuvre : "Vous n’avez rien de français en vous". Étonnant aveu, en forme de reproche voilé, dans cette période de haines mutuelles entre l'Allemagne et la France.

L’Adagio s’écoute comme un mouvement rêveur, pour ne pas dire onirique. Cette longue déambulation romantique prouve à quel point la compositrice mérite d’être redécouverte et ses œuvres jouées et rejouées. Il semble que Natacha Colmez-Collard et Camille Belin font inlassablement le tour de cette partie empreinte de mystères, laissant largement la place aux silences et à de longues respirations, avant un dernier mouvement. Le Vivace molto, d’une délicieuse fraîcheur, sonne avec une étonnante modernité dans cette facture postromantique.

Louise Héritte-Viardot (1841-1918) est la moins connue de ces compositrices. Des anges s’étaient pourtant penchés au-dessus de son berceau : une mère, Pauline Viardot, chanteuse mezzo et compositrice, une tante fameuse, la diva Maria Malibran ("La" Malibran) et un père directeur du Théâtre-Italien. Pourtant, la jeune femme a pour ambition de faire connaître ses compositions. Charles Gounod l’aide et la conseille dans ce projet. Un mariage raté, la guerre de 1870 et surtout une relative indifférence de la bonne société musicale ne rend pas grâce à ses talents de compositrice. Elle est prolifique – plus de 300 pièces, a-t-elle calculé – mais peu sont publiées et moins encore sont jouées. L’indifférence, donc. Injuste ? Oui !

C’est sa Sonate en sol mineur op. 40 qui est proposée dans l’enregistrement. On se laisse séduire par la fluidité et la tension de l’Allegro commodo, mélodique et d’une formidable jeunesse. L’œuvre daterait de 1909 mais des musicologues la situerait plus tôt, dans les années 1880. peu importe. Le Duo Neria replace au grand jour une pièce virtuose et lyrique, à l’exemple du premier mouvement, long de plus de 9 minutes.

Il faut voir le visage volontaire de Louise Héritte-Viardot pour deviner un solide caractère, audible dans cette œuvre dense et colorée. Et aussi romantique, à l’exemple du deuxième mouvement Andantino assai, molto expressivo. Bouleversant chant d’adieu, cette partie est jouée par deux interprètes exprimant d’une manière poignante une partie dont le terme de romantisme n’est pas galvaudé, avant un Intermezzo allegretto scherzando plus léger, puis un Finale (Allegro non troppo) donnant à entendre une compositrice que l’on a plaisir à découvrir. Merci au Duo Neria et à Présences compositrices !

Impressions romantiques / Marie Jaëll – Hedwige Chrétien – Louise Héritte-Viardot,

Duo Neria – Natacha Colmez-Collard, violoncelle & Camille Belin, piano, Présences compositrices, 2025

https://www.presencecompositrices.com/mag/impressions-romantiques

https://www.duoneria.com

Voir aussi : "Résurrection"

Voir cette publication sur Instagram

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !