ITW & musique ••• Interview de Laureen Stoulig-Thinnes (Venerem)

Une pépite nommée Jaëll

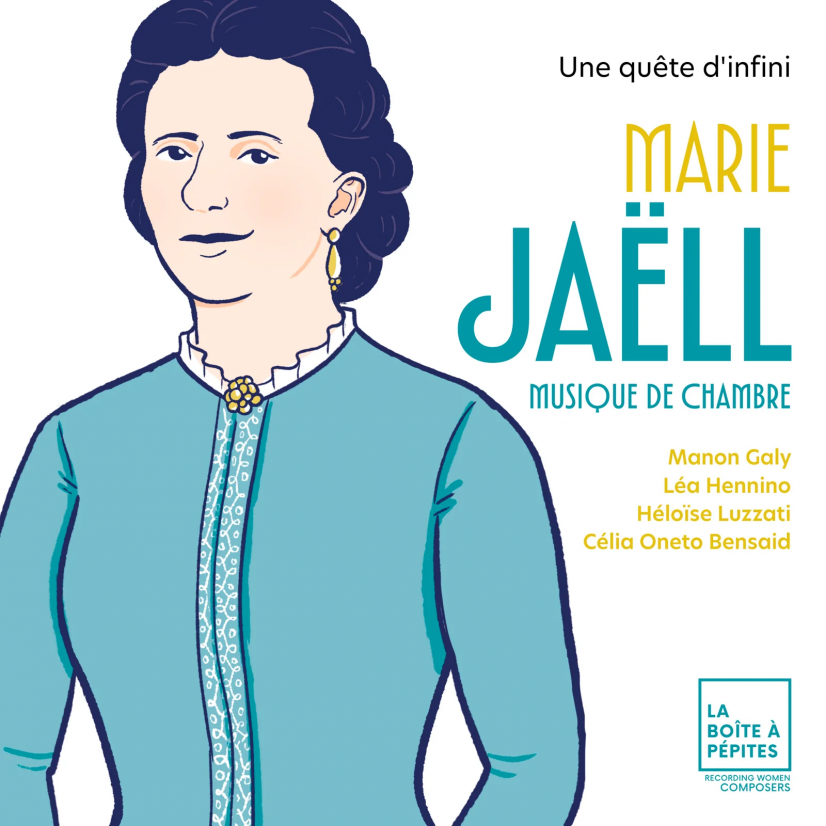

Marie Jaëll (1846-1925) fait partie de ces compositrices que l’on redécouvre depuis peu, un juste retour des choses, tant les femmes artistes, en particulier dans le domaine musical, ont été invisibilisées, pour ne pas dire ostracisées. On doit cette redécouverte de Marie Jaëll, née née Trautmann, au label La boîte à pépites et aux formidables interprètes Manon Galy, Léa Hennino, Héloïse Luzzati et Célia Oneto Bensaïd que nous adorons à Bla Bla Blog !

Disons pour commencer qu’il y a un mystère Marie Jaëll. Née en Alsace, la musicienne commence une carrière sous les meilleurs auspices. Remarquée par Rossini, élève de Ludwig Spohr, dès son adolescence elle est louée par les critiques, joue beaucoup, est applaudie tout autant et fait figure de musicienne promise au plus grand avenir. Elle rencontre son futur mari, Alfred Jaëll et se marie. Quelques années heureuses s’ensuivent, marquées par des tournées fameuses mais aussi des compositions (assez peu finalement, 70 partitions – symphonies, concertos, mélodies ou opéras inachevés), dont de la musique de chambre. À cet égard, les années 1875-1886 sont une décennie fructueuse, avant une série de deuils, ceux de ses parents, de sa sœur mais aussi de Franz Liszt dont elle était proche. Sans compter la guerre de 1870, avec les conséquences sur son pays natal puisque sa chère Alsace tombe sous le joug allemand pour plusieurs décennies.

L’enregistrement proposé par La boîte à pépites rassemble un ensemble d’œuvres représentatives de cette musique de chambre. Le Quatuor pour piano en sol mineur, écrit en 1875, semble refléter la période heureuse de Marie Jaëll. La compositrice s’inscrit dans le mouvement de musique française de cette période, un répertoire post-romantique inspiré par Robert Schumann et ses motifs à la fois colorés et expressifs (Allegro). On est captivés par l’Andante pathétique assez proche de l’esprit de Schubert pour ses lignes mélodiques. Marie Jaëll prouve qu’elle maîtrise à la perfection son écriture. Les instruments se lient avec une belle harmonie, sans laisser de côté l’émotion. Le maître mot est laissé aux cordes dans ce quatuor où le sobre et élégant piano de Célia Oneto Bensaïd n’est pas en reste.

Parfum franco-allemand

On est séduits par le solide caractère de Marie Jaëll, tout comme celui formé par les quatre instrumentistes qui se répondent avec gourmandise dans le court et joueur Allegro Scherzando. Le Vivace con brio se déploie avec passion. On est au cœur d’un romantisme riche d’un parfum franco-allemand – le livret insiste sur la dimension brahmsiennne de ce quatrième mouvement.

Le trio pour violon, violoncelle et piano intitulé Dans un rêve, date de 1881. L’onirisme frappe aux oreilles de l’auditeur ou l’auditrice (le fier Allegretto et surtout le subtil et court Andantino). Marie Jaëll est à l’époque une figure importante de la musique française, avant que le modernisme - qui portaient les noms de Debussy, Fauré, Satie ou Ravel - ne rattrape son œuvre encore très influencé par la musique allemande du XIXe siècle. Il reste que Marie Jaëll ne renonce pas à son désir d’écrire des pièces à la fois harmoniques, romantiques en faisant se répondre des instruments dans des dialogues vivants (Allegro moderato).

On sera tout autant séduit par l’Andantino de sa Romance pour violon et piano de 1882 ou l’irrésistible Ballade pour piano et violon de 1886, une mélancolique pièce qui marque déjà une fin artistique. Ce qui la rend particulièrement poignante. Bientôt, la compositrice abandonne la scène et l’écriture. Une perte, certainement. En attendant, il reste son œuvre bien vivante que quatre musiciennes ambitieuses et talentueuses nous font découvrir.

Marie Jaëll, Une quête d’infini, Musique de chambre

Manon Galy (violon), Léa Hennino (alto), Héloïse Luzzati (violoncelle) et Célia Oneto Bensaïd (piano),

La boîte à pépites, 2025

https://citedescompositrices.com/la-boite-a-pepites-label

Voir aussi : "Liza by Lucile"

"Album univers"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !