Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"

Très grand Bacri

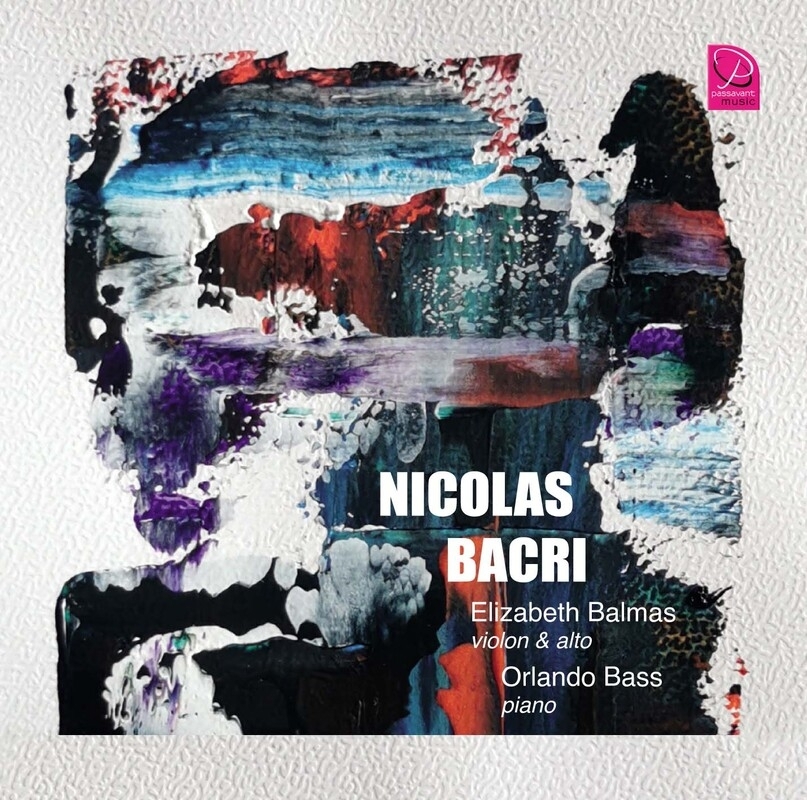

Nicolas Bacri est l’un de nos meilleurs compositeurs contemporains, multiprimé et plusieurs fois nommé aux Victoires de la Musique classique. Très demandé, il est l’auteur de plus de 150 partitions, aussi bien dans la musique symphonique, l’opéra, la musique de chambre que l’oratorio. Il est de retour cette année avec un nouvel album, Da Camera (Passavant), interprété par Elizabeth Balmas, au violon et à l’alto et Orlando Bass au piano. L'enregistrement se compose de deux nocturnes et de trois sonates, toutes datant des années 2000 à 2019, si l’on met de côté la Sonata Da Camera aux dates de composition échelonnées sur plus de vingt ans.

Mais commençons par le Notturna ed allegro op. 151, commandée au départ par la pianiste luxembourgeoise Sabine Weyer, une œuvre au départ pour trio piano-violon-violoncelle. Le compositeur précise que cette pièce peut être et, d’ailleurs, a été joué sur d’autres instruments, que ce soit en solo – on pense à la flûtiste Jieun Han – ou à plusieurs. Ici, au violon, alto et piano avec Elizabeth Balmas et Orlando Bass.

Nicolas Bacri fait partie de ses compositeurs qui entendent réconcilier l’irréconciable : la musique contemporaine atonale et sérielle et le classicisme, sans a priori, en privilégiant le travail sur le langage (on pense au motif basé sur les lettres B.A.C.R.I., comme il le rappelle dans le livret du disque) mais aussi sur l’expressivité – on hésitera à employer le terme d’"expressionnisme". Le résultat de cette première nocturne c’est un dialogue, non sans tension – féminin et masculin, comme il le remarque lui-même – mais finalement tendre et qui va vers l’apaisement et un bel éclat de lumière.

Influencé par le modernisme atonal du début du XXe siècle (on pense à Berg et surtout à Webern, pour sa sensibilité et sa précision), Nicolas Bacri a écrit en 1977, alors qu’il n’a même pas 17 ans, la Sonata Da Camera, op. 67. Il a retravaillé cette œuvre tout au long de sa carrière, en 1997 puis en 2000. Pour autant, reste l’essence "juvénile" de son thème. La passion se devine dans l’Andante de la Sonatina dont s’emparent avec fougue Elizabeth Balmas et Orlando Bass. Il faut de la technique pour s’attaquer à cette pièce ambitieuse et qui donne son nom à l’opus. C’est dire son importance. On parle d’expressionnisme dans cette sonate qui suit la carrière de Nicolas Bacri et à laquelle il avoue être attaché. Que l’on écoute le nerveux Scherzo et le long et bouleversant Pezzo elegiaco (adagio molto). On peut d’autant plus parler de romantisme contemporain. Le compositeur français évoque d'ailleurs la figure de Schubert lorsqu’il parle de "la douceur et la quasi naïveté" du thème centrale de la Sonate op. 67 qui se termine par des variations à la fois déroutantes et virtuoses (Variazioni). Elizabeth Balmas et Orlando Bass démontrent que l’audace moderne de l’atonalité n'est pas morte.

Romantisme contemporain

Autre Nocturne, Tenebrae, datée de 2015 et 2016, voit Nicolas Bacri revenir vers l’harmonie, sans pour autant tourner le dos à une construction musicale ambitieuse. Cette Nocturne n°6 a été écrite pour le piano. La prise de son met à l’honneur le jeu tour à tour puissante, élégant, sombre (d’où le titre Tenebrae) et expressionniste d’Orlando Bass. Le compositeur confie qu’il s’agit d’une de ses pièces pour piano les plus représentatives.

La Sonate n°2 op. 75 est proposée dans une version pour violon et piano. Elle date de 2002. Là aussi, elle peut s’écouter comme une réconciliation entre ses premières compositions sérielles et atonales et son retour vers la tonalité, avec toujours la recherche de l’expression et du sentiment. Il s’agit de l’une de ses pièces les plus significatives, comme il le confie lui-même et il est vrai qu’elle reste extrêmement jouée. Elizabeth Balmas et Orlando Bass s’affrontent plus qu’ils ne discutent, tout en tension (Introduction et Allegro), avant une Élégie à la fois sombre et mystérieuse. La violoniste semble voler au-dessus de ce mouvement qui voit dialoguer les deux instruments, tel un chant d’amour d’amour et de douleur, avant un long et éloquent silence. La Sonate n°2 se termine par un Rondo infernal, telle une danse des morts, tour à tour riante, menaçante mais finalement non sans rédemption.

La Sonata Variata op. 75 est proposée dans une version pour alto seule. Elle a été écrite entre 2000 et 2001. L’auditeur ou l’auditrice découvrira un Nicolas Bacri joueur et ne tournant pas le dos à la mélodie (Preludio), pas plus qu’à ses influences classiques, à l’instar de sa Toccata rustica. Lorgnant du côté de Bach, le compositeur français fait se rejoindre archaïsme et modernité. L’alto reste tendu de bout en bout, avalant tout l’espace sonore durant deux minutes 30. Cette dernière sonate se termine par un finale nommé Metamorfosi. Un mouvement mystérieux, comme son nom l’indique. On est loin des premières œuvres atonales de Nicolas Bacri.

L’artiste ne vend pourtant pas son âme à la modernité néoclassique. Toujours aussi exigeant, il reste un compositeur mû d’abord par l’émotion, l’expressivité et une écriture très fine, ce que le livret de l’album laisse à voir. Son homologue néerlandais John Borstlap a salué Nicolas Bacri comme "le compositeur français le plus important depuis Messiaen et Dutilleux…" C’est dire l’importance de son œuvre, à découvrir ou redécouvrir donc.

Nicolas Bacri, Da Camera,

Elizabeth Balmas (violon et alto) & Orlando Bass (piano), Passavant, 2025

https://www.facebook.com/nicolasbacriofficial

http://www.nicolasbacri.net/biographiefr.html

https://www.passavantmusic.com

Voir aussi : "Un inconnu nommé Dupont"

"Plus d’air, plus d’espaces"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !