ITW & musique ••• Interview de Laureen Stoulig-Thinnes (Venerem)

Fortississimo

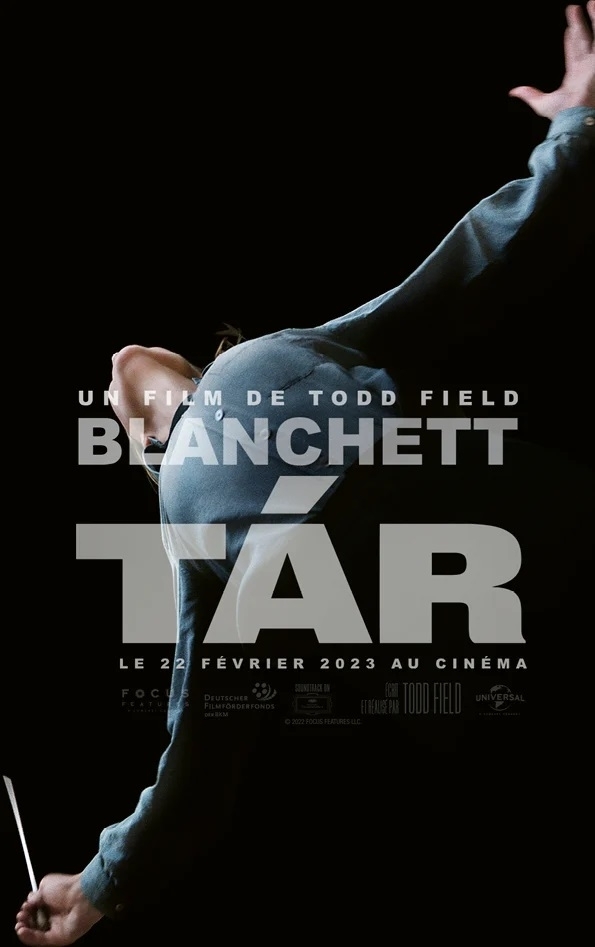

Incroyable film que ce Tár, un drame dans lequel Cate Blanchette propose un de ses meilleurs rôles, jusqu’à être multi-primée à la Mostra de Venise aux Golden Globes 2023 et aux BAFTA 2023. Il est vrai que le personnage de Lydia Tár, chef d’orchestre (imaginaire) impose sa présence à la fois géniale et pathétique.

Le film commence par une longue interview de la maestro – le terme de "maestra" étant rejeté par l’intéressée elle-même dans le film. La conductrice montre toute ambition musicale, sa connaissance encyclopédie et son amour insatiable pour la musique classique. Elle s’apprête d’ailleurs à diriger la Cinquième symphonie de Mahler. Or, femme cheffe d’orchestre dans un monde masculin, Lydie Tár se montre pour le moins peu perméable aux discours wokistes, comme le prouve la séquence très tendue de sa masterclass à la Juilliard School.

Une scène hallucinante et qui aura des répercussions pour la suite de l’histoire. En attendant, Tár continue son bonhomme de chemin entre une jeune assistante dévouée et admirative, une compagne reléguée au rôle de mère au foyer et de premier violon dans un orchestre de Berlin, sans oublier une fillette harcelée à l’école et, bientôt, une jeune cheffe d’orchestre retrouvée morte. Des rumeurs de harcèlement commencent à se propager autour de Lydie Tár.

Figure anti-féministe dans un milieu d’hommes

Les fans de musique classique goutteront avec un plaisir non dissimulé cette plongée dans un monde traditionnellement fermé – pour ne pas dire, parfois, élitiste. Les références aux compositeurs, aux musiciens et aux grandes directions d’orchestre (Karajan, Bernstein pour ne citer qu’eux) parsèment le film de Todd Field.

Tár, portrait nerveux d’une femme, a été inspiré par la cheffe Marin Alsop qui n’a pas manqué de s’insurger contre cette figure anti-féministe dans un milieu d’hommes. Le long-métrage se déploie relativement lentement (plus de deux heures et demie quand même) pour laisser entrevoir – et entrevoir seulement – les capacités de manipulation d’une femme sûre de son pouvoir.

Les scènes à Berlin dévoilent la manière dont Lydie Tár gère son environnement – sa femme, sa fille, une élève de cette dernière, ses collègues de travail, les musiciens et musiciennes de son orchestre, sans oublier l’énigmatique assistante, Francesca (Noémie Merlant), que l’on aurait préféré voir mieux campé. Mais il est vrai que la présence de sa responsable est étouffante.

Le film se termine par un dénouement à la fois inattendu, amer et caustique, au cœur d’un orchestre asiatique. Impossible ici de dévoiler quelle œuvre elle dirige. Impitoyable et monstrueux.

Tár, drame germano-américain de Todd Field,

avec Cate Blanchett, Nina Hoss et Noémie Merlant, 158 mn, 2022, DVD et Blu-Ray

https://www.universalpictures.fr/micro/tar

Voir aussi : "Les aliens sont parmi nous"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !