Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins

Un coupable parfait et un crime qui ne l’est pas moins

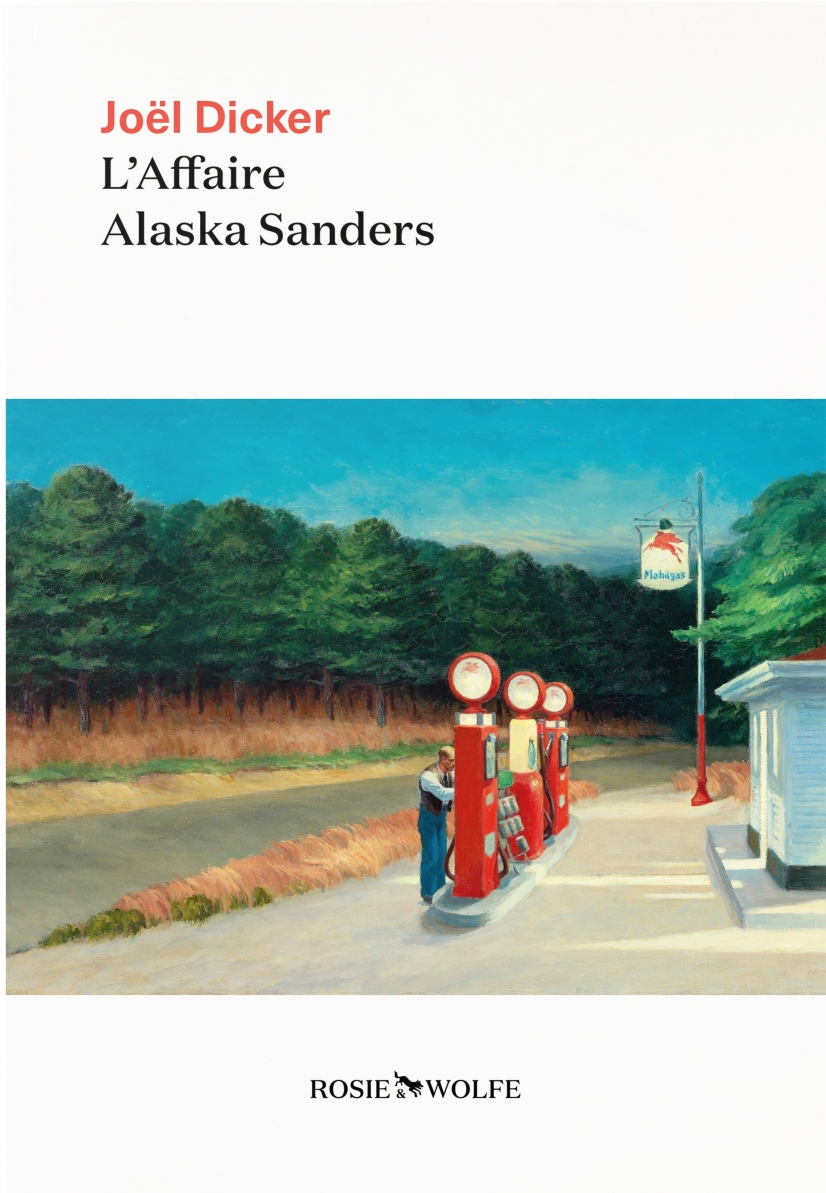

Dans la bibliographie de Joël Dicker, L'affaire Alaska Sanders reste un ouvrage à part pour deux raisons. La première est qu’il suit directement La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert, le premier gros best-seller de l’écrivain suisse – le même narrateur, Marcus Goldman, raconte les mois qui ont suivi le récit de sa première investigation. La deuxième raison est éditoriale. Pour L'affaire Alaska Sanders, sortie en 2022, Joël Dicker a en effet choisi de voler de ses propres ailes en fondant sa propre maison d’édition, Rosie & Wolfe. Une auto-édition, en quelque sorte, mais XXL et avec les moyens que l’on devine.

Nous sommes en 2010, soit quelques mois après l’affaire Harry Quebert. Marcus Goldman, auréolée du succès de son livre, doit gérer son succès : rapports compliqués avec son éditeur, propositions d’adaptation ciné, sollicitations du public, avec une vie privée et familiale des plus compliquée. Harry Quebert, son mentor et ami, a disparu de la circulation, ce qui n’est pas la moindre des contrariétés de Marcus Goldman. Le sergent Perry Gahalowwod, lui, est bien de retour. Une vraie belle amitié – certes, vache – avec lui comme avec sa famille, est le point de départ d’une nouvelle enquête. Ou plutôt d’une ancienne enquête qui a vu un coupable arrêté puis condamné pour le meurtre d’une jeune Miss, en avril 1999, trouvée morte sur les plages d’un lac du New Hampshire. Or, onze ans plus tard, des doutes surgissent sur les conclusions d’une affaire incroyablement tragique et compliquée.

Mise en abîme

Vous prenez une reine de beauté et future talent du cinéma assassinée et à moitié dévorée par un ours. Vous ajoutez un petit ami beau gosse, gentil mais aussi jaloux et impulsif. Vous n’oubliez pas son meilleur ami, un ancien étudiant parti s’enterrer dans la bourgade de ses parents et dont les relations avec la victime Alaska Sanders ne sont pas si claires que cela. Vous mélangez le tout avec un policier bourru et son ami, écrivain célèbre qui voit dans cette affaire un superbe moyen de mettre à profit ses talents d’investigateur. Vous saupoudrez le tout avec des secrets de famille, des secrets d’adolescents peu avouables, sans oublier une jeune femme disparue, une station-service, un magasin de chasse et pêche, un cabinet d’avocat se démenant comme un beau diable pour faire rouvrir l’enquête et une policière obstinée impliquée dans l’affaire Alaska Sanders à tout point de vue. Vous terminez par des fausses pistes en pagaïe, des morts surprenant les enquêteurs et enquêtrices, des intuitions géniales et un dénouement inattendu.

Pour ce premier roman publié en indépendant, les critiques ont fait la fine bouche, regrettant des imperfections. Cela dit, il fait être honnête : bien des auteurs de polars rêveraient de pouvoir trousser un roman aussi bien foutu que celui-ci. Le lecteur se laissera forcément happé par cette histoire sordide et cruelle. Crime passionnel, crime mu par la jalousie ou crime parfait ? Impossible de répondre ici.

Quant à Harry Quebert, il apparaîtra bien entendu dans ce roman. C’est l’occasion pour l’auteur de revenir à ce qui est sans doute le cœur de son œuvre : l’écriture, l’art et la mise en abîme que constituent autant La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert que L’Affaire Alaska Sanders. Gageons que ce ne sera pas le dernier coup de maître de Joël Dicker… pardon, de Marcus Goldman.

Joël Dicker, L'affaire Alaska Sanders, éd. Rosie & Wolf, 2022, 576 p.

https://www.rosiewolfe.com/catalogue/joel-dicker/laffaire-alaska-sanders

https://www.joeldicker.com

Voir aussi : "Les secrets de Nola Kellergan"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !