Musique & télévision ••• Classique ••• Yuja Wang interprète "Rhapsody in Blue"

Thérésia versus Robespierre

Thérésia Cabarrus et Maximilien Robespierre : de ces personnages, on connaît avant tout le deuxième. Le natif d’Arras, avocat et tribun surdoué est devenu la figure marquante de la Révolution française. Surnommé L’Incorruptible, il domine l’assemblée de La Convention et couvre, lorsqu’il ne les encourage pas, les excès de la Terreur. C’est une figure emblématique et crainte qui finit par tomber lors de la journée du 9 Thermidor (27 juillet 1794). Et c’est là qu’il convient de parler de l’autre personnage, cette Thérésia Cabarrus, aristocrate d’origine espagnole qui croupissait alors en prison en attendant son exécution. La chute de Robespierre a signifié la fin de La Terreur – et de la Révolution, a précisé François Furet – mais aussi la survie de cette jeune femme de vingt ans qui décédera bien plus tard, en 1835. Comme s’il fallait que l’un meurt pour que l’autre vive. Mais quel lien peut-il y avoir entre ces deux-là ?

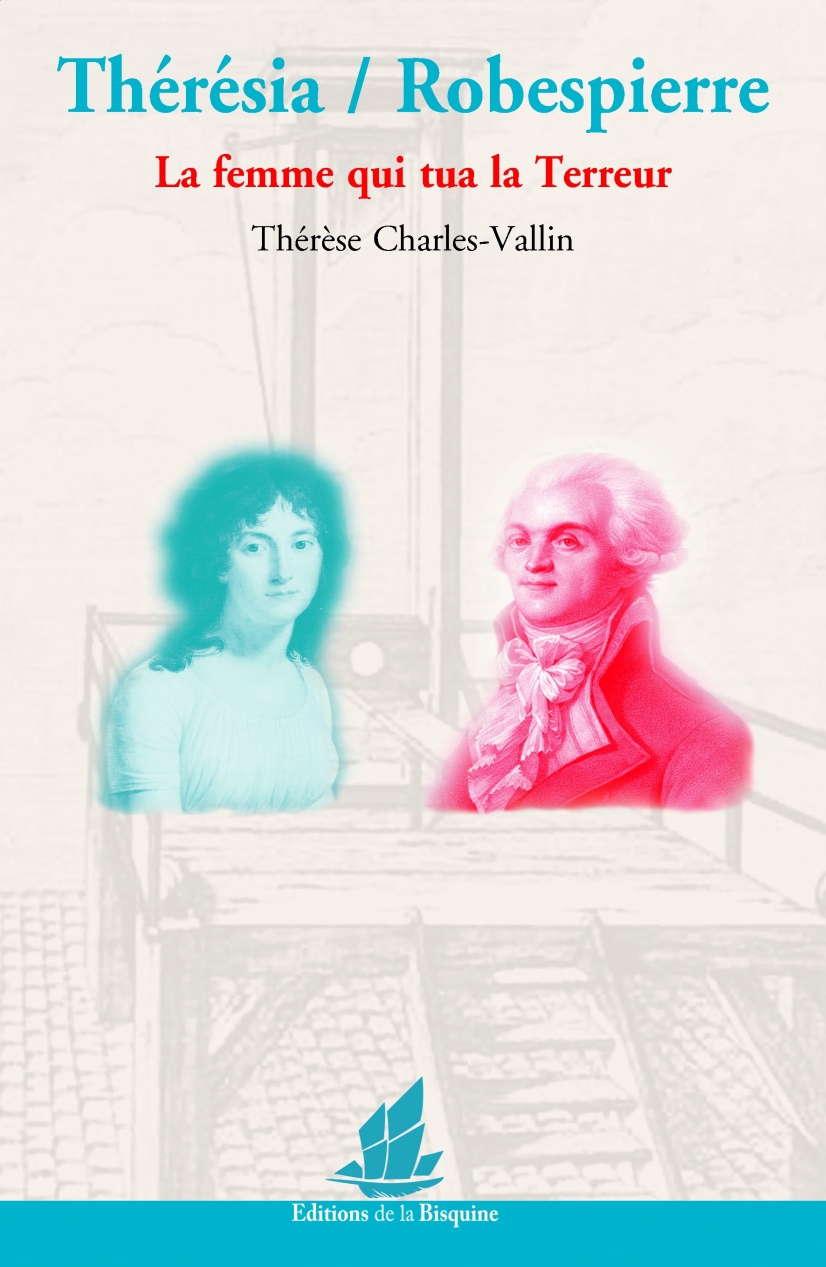

C’est ce qu’entend montrer Thérèse Charles-Vallin dans son passionnant essai Thérésia / Robespierre, La Femme qui tua la Terreur (éd. de la Bisquine). À l’aide d’une solide documentation (plus importante, on s’en doute, s’agissant de L’Incorruptible), l’historienne entreprend de faire une biographie croisée de ces deux personnages, en s’attachant à les suivre pendant la durée de la Révolution française jusqu’aux journées thermidoriennes, "les seules années qui comptèrent vraiment pour [Thérésia]."

Alternant chapitres sur Robespierre et chapitres sur Thérésia Cabarrus, c’est toute une époque qui revit, car Thérèse Charles-Vallin n’oublie pas de prendre le pouls de cette société française, à travers par exemple la jeunesse malheureuse de Maximilien Robespierre, "typiquement un homme de l’Ancien Régime". C’est l’occasion pour l’auteure de revenir sur une légende, qui, si elle était vraie, ne manquerait pas d’ironie : "Le jeune homme fut-il choisi en juin 1775 pour adresser un compliment au roi Louis XVI de retour de son sacre ? Nombre de biographes l’ont prétendu et certes l’image saisit l’imagination mais les dates données ne correspondent pas à celle du passage du souverain."

Avec Thérésia, nous sommes dans le grand monde de l’Ancien Régime : lignée familiale prestigieuse, éducation chez les religieuses, mariage arrangé, un père financier à l’origine de la Banque San Carlos, future Banque d’Espagne, sans oublier un entourage impliqué dans les affaires du monde. Lorsque la Révolution éclate, "Teresa se rend vite compte que sa situation n’est plus tenable… Elle est, elle-même, sans doute impliquée et trop liée aux milieux constitutionnels."

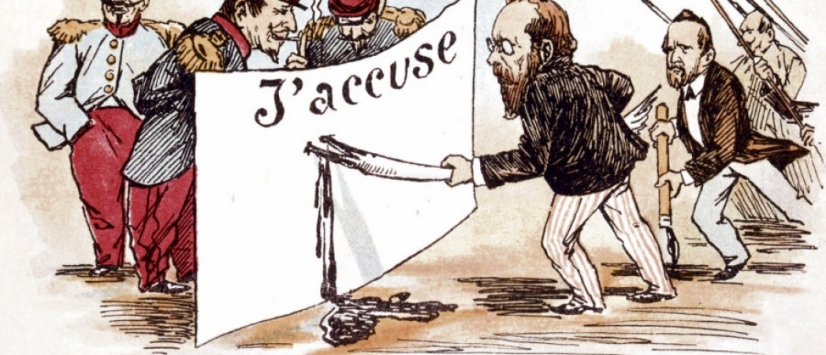

Alors que Robespierre trace son chemin et devient l’un des députés les plus en vue du régime qui se met en place (c’est "une légende vivante", et ce dès 1790), celle qui est devenue suite à un premier mariage la Marquise Devin de Fontenay, se retrouve citoyenne lambda comme le prévoit la nouvelle Assemblée. La vie insouciante de cette jeune femme prend une autre tournure : la Révolution s’emballe suite notamment à la fuite du roi interrompue à Varennes le 20 juin 1791 ("Il a détruit irrémédiablement sa propre image aux yeux du peuple français comme à ceux de Robespierre") et la France plonge dans la violence, les guerres intérieures, les grands massacres, le génocide vendéen, les arrestations et les exécutions. C'est cette Terreur, qu’a conceptualisée et encouragée Robespierre.

Digne d’un véritable roman d’aventure

Thérèse Charles-Vallin consacre de longues pages aux luttes politiques – et souvent sanglantes – entre Girondins, Montagnards (dont Robespierre fait partie) et députés de la Plaine, plus modérés, sans oublier le Comité de Salut public, les Tribunaux révolutionnaires ou la Commune. Une période tourmentée, dont l’orchestrateur est Robespierre, agissant souvent en sous-main lorsqu’il ne harangue pas en tribune. Il est engagé dans La Révolution parfois jusqu’à la démesure, lorsqu’est décrété par exemple l’existence de l’Être Suprême et l’immortalité de l’âme le 7 mai 1794.

Pour être née aristocrate, et aussi étrangère par son père, Thérésia commence une cavale digne d’un véritable roman d’aventure. L’historienne s’interroge à ce sujet d’un épisode datant de 1793, lorsque la jeune femme part s’exiler pour Bordeaux. Elle voyage avec un jeune garçon au sujet duquel des spécialistes se sont interrogés : s'agissait-il de Louis XVII, le fils du roi décapité en début d’année ?

Ce qui est certain c’est que Thérésia, qui vient de divorcer, rencontre là-bas le troisième personnage du récit : Jean-Lambert Tallien, ancien publiciste introduit dans des cercles intellectuels, avant de devenir un acteur important de la Révolution française et un proche de Danton et de Marat. C’est un fervent acteur du nouveau régime. Il côtoie Robespierre, sans toutefois approuver tous ses excès, nuance l'auteure : "Tallien se sait mal vu de Robespierre en raison de son amitié avec Réal, proche des Girondins et Roederer, trop attaché à Louis XVI, et fera paraître une Adresse aux Citoyens où il l’attaque violemment sur ses méthodes."

Devenu "proconsul" de Bordeaux en 1793, Tallien rencontre Thérésia. La jeune femme le contacte pour une démarche en faveur de la veuve d’un député qui a été guillotiné. Une entreprise risquée en cette période troublée, le révolutionnaire faisant partie des plus engagés. L’auteure entreprend cependant de réhabiliter le révolutionnaire qui commence déjà à s’écarter des ultras : "Tallien put ainsi sauver de la guillotine plusieurs familles royalistes notoires." Entre l’ex-aristocrate lumineuse et irrésistible ("Et cet ensemble de gaîté [sic], de sensualité, d’idéalisme, d’assurance, de grâce, d’ironie, de force se fond harmonieusement en une physionomie piquante, vive en même temps que douce et bon-enfant") et le sémillant révolutionnaire ("Il portait bien la tête, une belle tête où les airs plébéiens, empruntés à la mode du temps, ne masquaient pas la fierté native") se noue un idylle ("Elle laissera au jeune député un souvenir ébloui. La Belle est arrivée dans sa vie et le Lion est amoureux"). Le climax de cette liaison seront les événements de Thermidor.

Au cours de l’année 1794, le sombre Robespierre devient la figure centrale de la Révolution française : "Il est porteur d’un extraordinaire syncrétisme. Il est le peuple…" L'Incorruptible dirige de fait la France dans un pouvoir de plus en plus dictatorial et que les représentants de la Convention craignent jusqu'à la "panique". Tallien, lui, est entre-temps devenu Président de la Convention lorsque Thérésia, que Robespierre a fait surveiller, est arrêtée dès son retour sur Paris. Le couple entre désormais dans la Grande Histoire, avec un Tallien aux avant-postes dans le déclenchement des événements du 9 thermidor et une Thérésia croupissant en prison, et dont la future exécution constitue l’une des clés de la mort de Robespierre.

Thérèse Charles-Vallin décrit heure par heure les événements thermidoriens dont la tête pensante a bien été Tallien. La tête de sa compagne est en jeu en même temps que la sienne, ce qui explique qu'il se lance corps et âmes dans une lutte à mort contre Robespierre. Plusieurs pages sont consacrées aux semaines sombres de la jeune captive, âgée de tout juste vingt ans. Comment a-t-elle vécu son emprisonnement ? A-t-elle fait connaissance là-bas de Joséphine de Beauharnais, la future épouse de Napoléon Ier ? Y a-t-il eu un complot orchestré de longue date pour faire tomber Robespierre et Saint-Just ?

Mine de rien, cet essai sur Thérésia et Robespierre fait un focus à la fois passionnant et romanesque sur la Révolution. Les passionnés d’histoire adoreront, sans aucun doute.

Thérèse Charles-Vallin, Thérésia / Robespierre, La Femme qui tua la Terreur, éd. de la Bisquine, 2020, 346 p.

http://www.editions-labisquine.com/theresia-robespierre.html

CV Thérèse-Charles Vallin

Voir aussi : "Rumford, génie et bienfaiteur, détesté et oublié"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !