Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins

Femmes puissantes

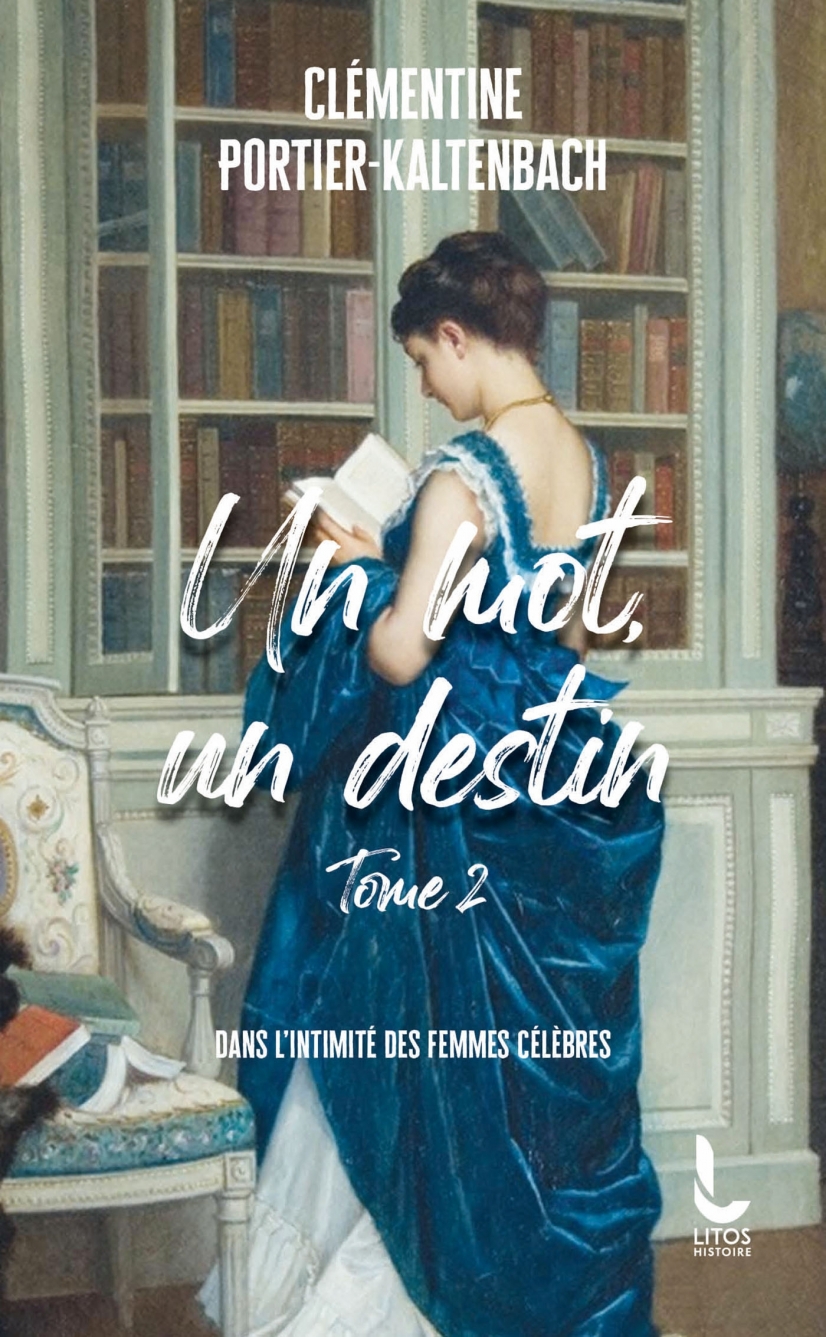

Un mot un destin (éd. Litos), le recueil de chroniques de la journaliste et historienne Clémentine Portier-Kaltenbach présente la première particularité de dresser le portrait de 90 femmes remarquables, célèbres ou non, de l’Antiquité à nos jours, d’Agrippine la Jeune, mère de Néron, à l’Américaine Dorothy Counts-Scoggins, figure antiségrégationniste, en passant par Marie-Antoinette, Margaret Michell ou Françoise Sagan. Il faut saluer le talent de l’autrice qui parvient à aller à l’essentiel, chaque chronique ne dépassant pas les trois pages.

La seconde particularité du recueil est d’accoler à chacune de ces femmes un mot permettant d’expliquer en quoi elle a marqué son époque, souvent en bien, parfois en mal à l’instar d’Elena Ceaucescu, l’épouse du dictateur roumain ou encore Agrippine. Pour ce personnage devenu légendaire, Clémentine Portier-Kaltenbach a choisi le mot "Matricide", bien logique étant donné le destin de Néron et de son implacable mère. Pas mal de termes tombent sous le sens : "Libertinage" pour la courtisane Ninon de Lenclos, "Baccalauréat" pour la première bachelière de l’Histoire, Julie-Victoire Daubié ou "Bikini" pour Ursula Andress.

Bien entendu, le lecteur "musclera" son vocabulaire avec des termes aussi rares que "Réticule", "Autodidaxie" ou "Épectase". Ceci dit, c’est d’abord le portrait de ces femmes, que l’on qualifiera aisément de courageuses et même de "puissantes", qui constitue le gros atout de ce recueil de chroniques.

Bien entendu, le lecteur "musclera" son vocabulaire avec des termes aussi rares que "Réticule", "Autodidaxie" ou "Épectase"

Quels sont les plus petits dénominateurs communs de ces femmes ? Certainement de s’être battues pour s’imposer, ou du moins d’avoir tenté de se faire leur place dans un monde dominé par les hommes. Les mariages arrangés sont légion dans le recueil, que ce soit la pathétique union entre Philippe Auguste et la jeune princesse danoise Ingeburge, le couple ennuyeux que formait Louise de Bourbon-Condé avec un fils illégitime de Louis XIV, sans oublier le mariage raté de Valentine de Chimay.

Il y a aussi ces relations, devenues légendaires, que ce soit Carol Lombard et Clark Gable qui ne s’est jamais remis de la mort prématurée du seul amour de sa vie, Clara Goldschmidt à jamais liée avec André Malraux ou encore Sophie de Ruffey dont le décès touchera Mirabeau au plus haut point. Le lecteur sera par contre certainement refroidi par l’étonnant et pas envieux portrait de Colette, une "Cougar" (c'est d'ailleurs ce mot qui la définit dans le recueil) à la fois irrésistible, dévorante et parfois gênante.

Ces 90 destins réservent bien des surprises. On apprendra ainsi qui était Dido Elizabeth Belle, une jeune femme noire devenue la première aristocrate anglaise de couleur dans le pays de Jane Austen. On en saura un peu plus sur Sophie Germain, une mathématicienne maintenant reconnue, sur Betsy Balcombe qui a été la singulière, touchante et dernière "relation" féminine de Napoléon en exil, sans oublier Eleanor Roosevelt, première "vraie" First Lady au caractère incroyable. Sans compter ces inventrices parfois oubliées, moins célèbres que leurs inventions : l’aquarium de Jeanne Villepreux-Power, le parachute de Jeanne Labrosse-Garnerin ou encore… Wonder Woman, une création – par un obscur psychologue américain – inspirée par deux femmes. Shoking !

Inutile d’avoir lu le premier tome d’Un mot un destin pour goûter l’ouvrage de Clémentine Portier-Kaltenbach.

Clémentine Portier-Kaltenbach, Un mot un destin, tome 2, éd. Litos, 2025, 312 p.

https://www.editionslitos.fr/product/132272/un-mot-un-destin---tome-2

https://www.instagram.com/clementineportierkaltenbach

Voir aussi : "Elles causent des femmes"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !