Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins

Trumpatisme en Amérique

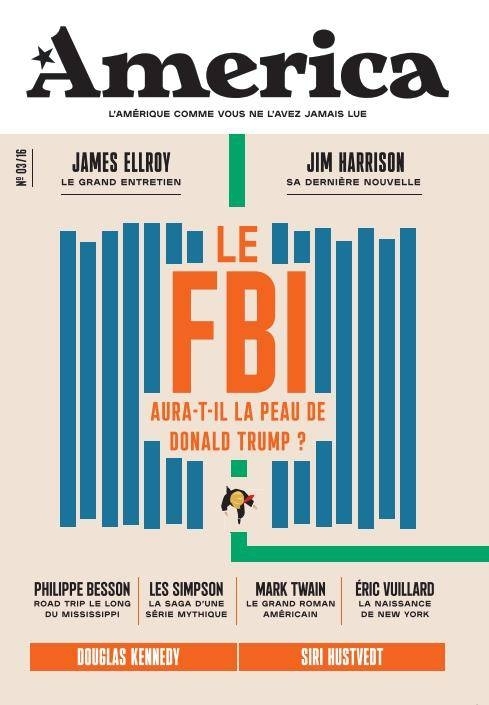

America, la revue d’investigation politique, sociale et culturelle sur les USA, a été imaginée et conçue par François Busnel après l’élection de Donald Trump. Ce trimestriel allie enquêtes de fond, textes littéraires inédits, reportages photos, interviews et focus afin de comprendre le visage des États-Unis, toujours traumatisés – ou plutôt "trumpatisés" – après l’accession à la Présidence américaine d’un aventurier de la politique, populiste et inquiétant.

À raison d’un numéro par trimestre pendant quatre ans – à moins que les citoyens américains ne choisissent de donner à l’occupant de la Maison Blanche un second mandat de quatre ans – America se veut le baromètre d’une Amérique que nous ne connaissons finalement pas tant que cela.

Pour son troisième numéro sorti cet automne, un large dossier est consacré au FBI. Cette enquête est particulièrement opportune tant il est vrai que c’est au cœur de cette administration hautement sensible et régulièrement abonnée aux coups les plus tordus (cf. l’assassinat de JFK) que se joue l’avenir politique du président populiste. "Le FBI aura-t-il la peau Donald Trump ?" s’interroge d’ailleurs le magazine en couverture. Julien Bisson en profite pour retracer plus d’un siècle d’histoire de cette agence dominée par la figure quasi impériale de J. Edgar Hoover.

François Busnel reste dans cette Amérique grise avec une interview passionnante de James Ellroy. L’auteur du Dahlia noir ou d’American Tabloid se dévoile en écrivain ambitieux, caustique mais aussi volontiers roublard. Il reste l’artiste sur qui l’on peut compter pour comprendre l’Amérique des années 50 à 70 : "Je vis dans le passé : à Los Angeles entre 1941 et 1972" affirme-t-il, ne dévoilant finalement que peu de chose des États-Unis de Trump.

Tout aussi noire est la chronique de Douglas Kennedy au sujet du film de John Frankenheimer, L’Opération diabolique (Seconds, 1966). C’est encore une fois une Amérique trouble et cynique dont il est question : un "pacte faustien" entre un businessman ordinaire et une entreprise bien décidée à s’offrir les services d’un citoyen au-dessus de tout soupçon , en échange d’une nouvelle jeunesse.

America s’arrête entre autres sur la série Les Simpson, qui fêtera en 2018 sa 30e saison. Bart, Homer, Marge, Lisa et Maggie illustrent les torts et les travers d’une Amérique prise au piège de la société de consommation, de la télévision, de la corruption et d’une foule d’incapables aux commandes d’un pays sans boussole. Les Simpson, série caustique de la Fox, toujours bien inspirée et à la durée de vie exceptionnelle, ne représente pourtant pas, selon Julien Bisson, loin s’en faut, l’alpha et l’oméga de la contestation aux États-Unis : "Si elle se moque de la famille, ce n’est que pour mieux la sacraliser, en tant que valeur cardinale d’une Amérique en plein doute."

Le lecteur d’America pourra enfin découvrir le portrait d’une figure tutélaire de la littérature américaine. Mark Twain est l’auteur d’Huckleberry Finn, le premier grand roman de ce jeune pays : "Toute la littérature américaine vient de ce roman. Il n’y avait rien avant. Il n’y a jamais rien eu depuis" disait Ernest Hemingway à ce sujet.

America est la revue indispensable pour qui veut comprendre les réalités, les turpitudes, les excès et les trumpatismes de la première démocratie mondiale.

L’Excusemoihiste, automne 2017

http://america-mag.com

AMERICA-N3-GIF from ROSEBUD PRODUCTIONS on Vimeo.