Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins

Plans à Troie

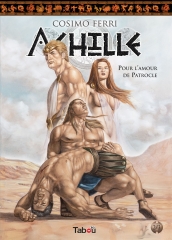

Bon, on ne va pas se le cacher : cette bande dessinée mythologique autour d’Achille et de la guerre de Troie n’est à mettre entre toutes les mains. La saga Achille de Cosimo Ferri (éd. Tabou) propose une lecture à la fois palpitante, chaude et anti-classique au possible, tout en respectant l’esprit et l’histoire de la guerre mythique provoquée par l'enlèvement de la belle Hélène. L'auteur italien ne passe pas sous silence les luttes entre eux des dieux du Panthéon, aussi obnubilés par les luttes de pouvoir que par des considérations plus sensuelles.

Bon, on ne va pas se le cacher : cette bande dessinée mythologique autour d’Achille et de la guerre de Troie n’est à mettre entre toutes les mains. La saga Achille de Cosimo Ferri (éd. Tabou) propose une lecture à la fois palpitante, chaude et anti-classique au possible, tout en respectant l’esprit et l’histoire de la guerre mythique provoquée par l'enlèvement de la belle Hélène. L'auteur italien ne passe pas sous silence les luttes entre eux des dieux du Panthéon, aussi obnubilés par les luttes de pouvoir que par des considérations plus sensuelles.

Pour ce cycle consacré à Achille, avec deux volumes parus et un troisième en préparation, Cosimo Ferri, au scénario et au dessin, s’est basé sur les sources de l’épopée troyenne, en premier lieu l’Iliade d’Homère.

Le premier volume de ces ébouriffants albums de BD débute dans l’Olympe, là où se déclenche la grande discorde, provoquée par Éris qui n’a pas été invitée aux noces de Pélée et de la belle Thétis. La dispute et la jalousie va provoquer insidieusement le conflit légendaire de Troyes, en mettant le prince Pâris sur le chemin d’Hélène, la plus belle femme du monde mais aussi la fille du roi de Sparte, Ménélas. C’est le casus belli qui déclenche un conflit de dix ans, avec ces héros légendaires que sont Ulysse, Hector, Ajax et bien entendu Achille, le fils de Thétis.

Le premier tome de la saga est consacré au déclenchement de la guerre de Troie, avec ces récits légendaires : l’enlèvement de la belle Hélène, l’éducation d’Achille avec le centaure Chiron, le départ vers Troie et les doutes d’Achille qui hésite à s’engager.

Un style maniériste

Avec le second volume, nous voilà de plain-pied dans l’Iliade et cette dernière année du conflit contée par Homère : les Grecs ont bafoué Apollon en enlevant – à leur tour – une jeune femme, Briséis. Cette Troyenne a été capturée par le roi Agamemnon et devient la captive d’Achille, non sans que la sculpturale otage n’y trouve quelque plaisir. Une peste (puisqu’il faut bien l’appeler par son nom) ravage les rangs des Achéens. Agamemnon contraint Achille de libérer Briséis, provoquant la colère du héros. Par vengeance, le plus célèbre des héros achéen se retire du conflit qui tourne en la faveur des Troyens. Il faudra la mort au combat de Patrocle pour que le fils de Thétis rejoigne le rang des Grecs.

Pour conter le récit légendaire, Cosimo Ferri a respecté la trame du cycle troyen comme de la mythologie, tout en adoptant un style maniériste. Son coup de crayon permet de dépoussiérer la légende troyenne, avec des personnages, hommes et femmes lorsque ce ne sont pas des dieux et des déesses, s’abandonnant dans des étreintes savamment orchestrées, dans toutes les positions possibles, et dans les plans les plus épicés possibles. Voilà qui rend L’Iliade d’un seul coup plus sexy. Les corps sculpturaux prennent vie dans des scènes d’une forte tension érotique, à l’instar de celle dans le domaine sous-marin des Néréides ou du plan à trois aux portes d’Ilion entre Achille, Patrocle et Briséis (tome 2).

La série mythologique de Cosimo Ferri assume son parti-pris érotique, un parti-pris qui a du sens si l’on songe aux intrigues amoureuses que l’on prêtait aux dieux de l’Olympe. L’artiste italien revient finalement aux fondamentaux : une Hélène à la beauté ravageuse, des amitiés viriles et passionnées, des démiurges à la libido hyper développée et des humains irrésistibles et beaux comme dieux.

Cosimo Ferri, Achille, tome 1, La Belle Hélène, éd. Tabou, 2018, 64 p.

Cosimo Ferri, Achille, tome 2, Pour l’Amour de Patrocle, éd. Tabou, 2019, 64 p.

https://www.cosimoferri.com

https://www.facebook.com/cosimoferriart

Voir aussi : "Du sex-appeal à réveiller les morts"

Soutenez Bla Bla Blog et tenez-vous informés des derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter

Likez, partagez, twittez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !

Lola Nicolle signe avec Après La Fête (éd. Les Escales) un de ces romans emblématiques de la génération Y et un véritable récit sur le désenchantement, la séparation et les amitiés que l’on tient encore à bout de bras mais que l’on sait sur le déclin. Il n’est du reste pas anodin de préciser que le roman de Lola Nicolle démarre le 13 novembre 2015, date historique, tragique et funèbre.

Lola Nicolle signe avec Après La Fête (éd. Les Escales) un de ces romans emblématiques de la génération Y et un véritable récit sur le désenchantement, la séparation et les amitiés que l’on tient encore à bout de bras mais que l’on sait sur le déclin. Il n’est du reste pas anodin de préciser que le roman de Lola Nicolle démarre le 13 novembre 2015, date historique, tragique et funèbre.