Livre ••• Roman ••• Arsène K., Échange de patins

Lo ou Laura est dans un bateau, un corps tombe à l’eau…

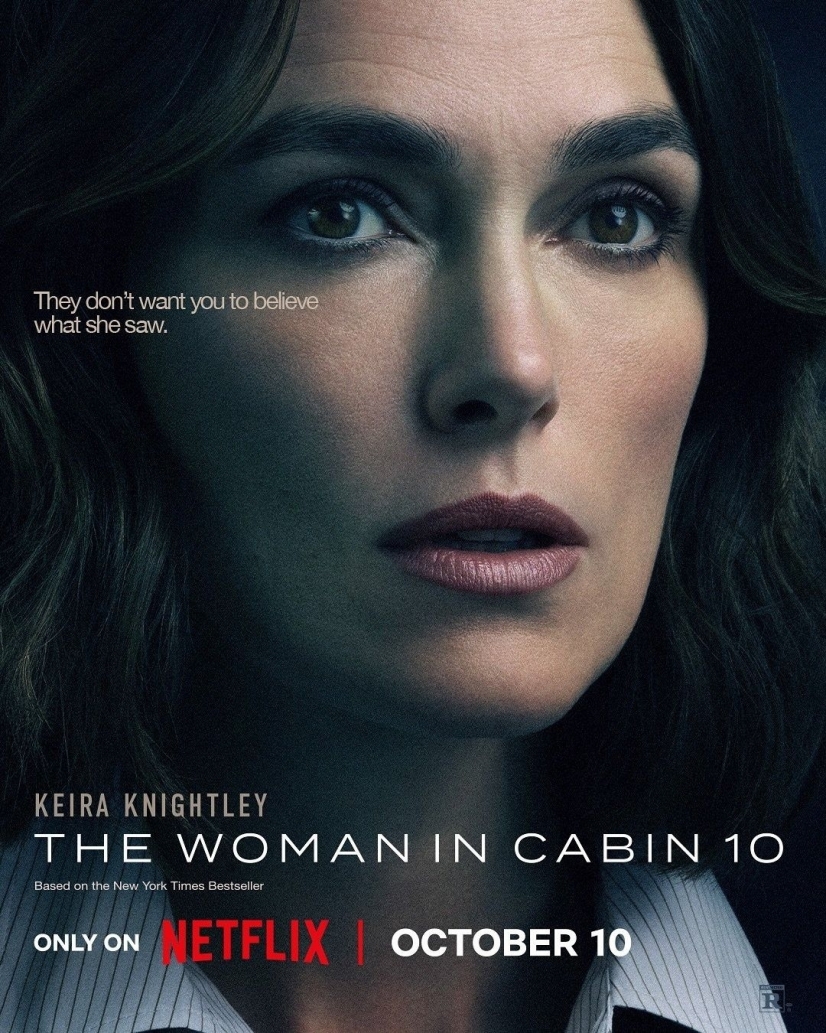

Voilà un petit film de série B comme on les aime, sorti récemment sur Netflix, avec l’excellentissime Keira Knightley dans le rôle titre. La Disparue de la cabine 10 est une adaptation du roman de Ruth Ware, sorti en 2016 chez Fleuve noir (La disparue de la cabine 10).

Laura, dite Lo, journaliste douée et respectée au Gardian, traverse une période de doutes lorsqu’elle accepte un voyage de presse sur un yacht. Au cours de cette croisière inaugurale, doit se décider le devenir de la fortune de Grace Bullmer, en phase terminale d’un cancer et qui s’apprête, avant de mourir, à léguer sa fortune à sa fondation.

Or, lors de la première nuit en mer, Laura surprend des cris dans la cabine 10, voisine de la sienne. Elle croit apercevoir un corps jeté à l’eau. Elle est la seule témoin et personne ne la croit, si bien que la croisière se poursuit.

Keira Knightley porte à bout de bras le rôle principal

Keira Knightley porte à bout de bras le rôle principal de ce film démarrant doucement avant de monter en puissance. Une belle performance par une actrice dont on n’en attendait pas moins. La première des qualités de ce thriller est le choix du huis-clos. Mise à part l’ouverture et la conclusion du film, les caméras se posent dans le milieu huppé mais confiné d’un yacht pour milliardaires, tous plus insupportables les uns que les autres.

L’apparition furtive d’une étrangère passagère constitue bien entendu le nœud du récit. Qui est-elle ? Que fait-elle sur les lieux ? Que lui est-il arrivé ? Ces questions trouveront leur solution à la fin d’un récit qui aura vu se succéder incompréhensions, menaces, chantages et meurtres, le tout sur fond de complot. Un bon petit polar qui se regarde avec plaisir.

La disparue de la cabine 10, thriller de Simon Stone, avec Keira Knightley,

Guy Pearce, Hannah Waddingham, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw,

Kaya Scodelario et Grace Daniel Ings, 2025, 92 mn

https://www.netflix.com/fr/title/81222804

Voir aussi : "Wonder boy"

Tenez-vous informés de nos derniers blablas

en vous abonnant gratuitement à notre newsletter.

Likez, partagez et instagramez les blablas de Bla Bla Blog !